1月8日下午,在我校11号楼409教室,专家、非遗传承人、成人学校和特殊学校代表,以及社区成员和非遗体验者济济一堂,共同总结联合国教科文组织城市社区学习中心(CLC)能力建设项目《非遗教育与非遗开发融合》阶段性成果。会议由终身教育处处长李承安主持。

会上,学校副校长郭玮致辞。她强调了中华传统文化中非遗的地位以及非遗教育的亲民性。对项目团队两年来的工作表示肯定,并为在非遗教育中关爱“来自星星的孩子”表示赞许。希望项目团队今后能够继续服务社区、服务居民,为构建学习型城市努力。

终身教育处副处长李婷进行了非遗成果的汇报。去年1月,项目团队在高桥社区,启动了“一百千万工程”,开启了非遗在社区的创新之路,致力于打造“家门口的非遗大学”。一年来,已成功开展了近百场社区培训及学习体验活动,打造了10多个典型的社区案例。征集了50余项非遗教育资源,制作了10余门非遗项目的微课学习视频,进一步丰富了非遗教育内容。同时,还培养了一批优秀的领雁人才,吸引了190个社区、5325人次积极参与非遗学习。至今,此项目已涵盖省内外20家项目实验点,共成功开展了1500余场活动与课程学习,覆盖380多个社区,影响了近14万人。此外,还通过建立非遗文创港、非遗集市等平台,开展丰富的非遗活动,提升了非遗产品的市场认知度,推动了文化的传播。并汇集了多个成功案例和活动成果,编撰了《传承之光:非遗教育与社区的脉动》非遗成果集。

会上,项目团队为新增的项目试验点镇海区景和学校、象山县郑亚丽陶艺制作体验馆、江北区洪塘街道和塘雅苑社区、海曙区白云街道春悦社区授牌。为第二批领雁人李玲君、郑亚丽、冯丽萍、裘群珠、牛永国等颁发证书。同时,授予刘映映、周载菲、刘英、陈麟、孙霞蓓、陈昱诚、郁丙龙、戴燚儿等非遗社区推广人证书。

宁波中海地产中海会负责人,小海美育社主理人孙霞蓓上台发言,她总结了一年来开展的10场精彩纷呈的非遗活动,并且对项目团队给中海各个社区带来的非遗国潮热风表示赞赏,表示今后社区将进一步推广开放大学非遗教育在本社区内的普及。镇海区景和学校党支部书记、校长王红波也上台发言。她为项目团队对特殊儿童群体的关爱表示感谢,并表示继续和项目团队合作,鼓励孩子们用自己的方式参与非遗文化的学习。景和学校的学生代表上台领取了上一阶段非遗学习的结业证书。

非遗文化在高桥社区得到了很好的推行,尤其是非遗轻创业项目的创建。经过14次培训后,12位轻就业者已完成上岗,参与到王升大博物馆的研学活动中,服务了约1050位学生,不仅提升了居民们的专业能力和市场竞争力,也促进了社区内的文化交流。为此,会议特意安排了座谈环节,主题是“高桥社区成功案例分享”。领雁人、社区代表以及轻创业人员代表共同参与,分享了经验和心得。

项目团队还邀请了共建单位“孝爸帮妈公益组织”负责人陈昱诚,为大家介绍一款全新的非遗小程序。这款小程序将为非遗文化的传播提供新的平台,在24年已经试运营2个月。

最后,宁波数字化与传播研究基地首席专家田勇对项目的阶段性成果进行点评。他认为,项目组在推行非遗教育的同时探索产学研结合的实践,成效显著,非遗成果集更是内容丰实,可圈可点,今后,可以总结、提炼经验,以求更广泛地传播,更持续地推行。

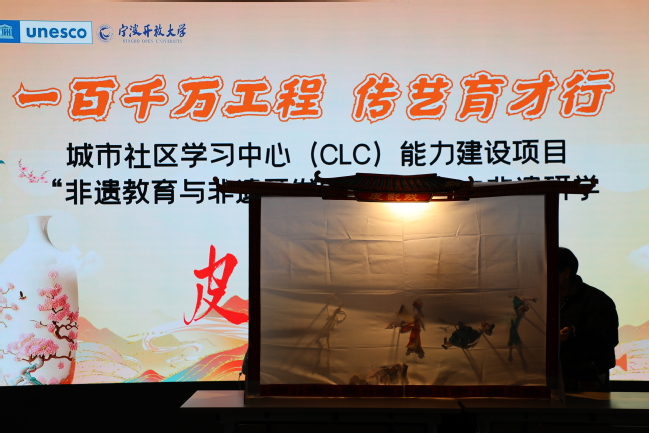

会上,项目组为镇海区景和学校、王升大博物馆、海曙区作家协会少儿分会等9家单位赠送了《传承之光:非遗教育与社区的脉动》非遗成果集。还展出了景和学校学生的非遗手作。会议中,穿插了非遗表演。浙江省非遗传承人,宁波市文史馆研究员沃幸康为大家介绍了地方戏曲甬剧,他的徒弟,青年演员肖晨为大家唱了《亮眼哥》中的选段。非遗项目执行者蒋静老师的团队为大家奉上了皮影戏《孙悟空三打白骨精》。最后,大家一起动手制作中国结,体验非遗的魅力。